Aolen erwacht - Geschichte der Stadt Ahlen (1)

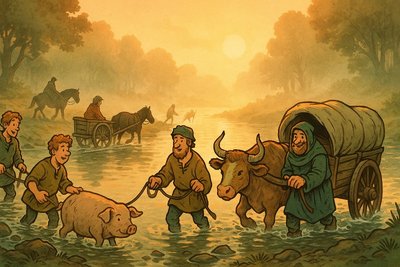

Die Werse gluckert, als hätte sie ein Geheimnis. Links matschiger Uferstreifen, rechts matschiger Uferstreifen, dazwischen der Durchgang in die Zukunft: eine Furt. Hier schiebt sich eines Tages ein bischöflicher Amtshof ins Bild. Bürokratie vor Bebauungsplan – so etwas kann nur Westfalen. Der Hof ist Festung, Getreidespeicher, Verwaltungszentrale und Magnet. Denn wo ein geschützter Ort ist, sind bald Händler da; wo Händler sind, riechen Handwerker Chancen; und wo Handwerker Chancen riechen, wächst eine Siedlung, die „Markt“ sagt, bevor jemand das Wort „City“ erfindet.

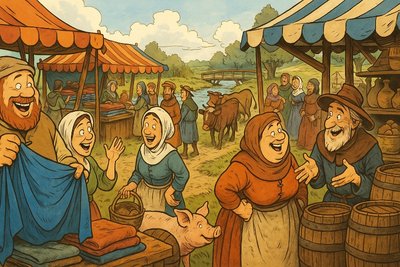

In dieser Startphase klingt Ahlen wie ein Werkstattkonzert: Hämmer, Sägen, feilschende Stimmen. Der Fluss liefert das Sounddesign; der Boden liefert Material; der Amtshof liefert Sicherheit. Noch ist alles klein, aber der Ehrgeiz liegt wie Tau über der Wiese. Der erste Stadt-Pitch lautet ungefähr so: „Verbindungspunkt gesucht? Wir sind die Furt zwischen den Wegen Hamm–Warendorf, Beckum–Herbern und (pssst) Münster.“ Drei Routen, ein Knoten – Ahlen denkt bereits in Verbindungen, als Navigation noch aus Sonne, Hinweiskreuz und Bauchgefühl besteht.

Und dann schleicht sich ein Symbol in die Kulisse, so schrullig wie genial: ein geflügelter Aal. Ob er vom Stadtgründer gezähmt wurde, ob er nur mal kurz Luft holen wollte – keiner weiß es. Sicher ist: Dieser Aal ist das perfekte Bild für jene Mischung, die Ahlen von Anfang an kultiviert: bodenständig wie eine Eichenbank, beweglich wie ein Marktkarren, und wenn’s sein muss, sogar luftig. Der Aal wird zum Wappentier und damit zum ersten lokalen Influencer: kein Lautsprecher, eher ein Zwinkern im Stadtwappen – aber eines, das hängen bleibt.

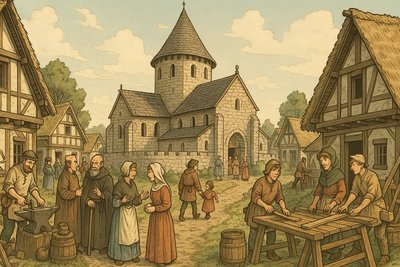

Mit der Sicherheit wächst der Radius. Was als Tausch am Weg anfing, riecht plötzlich nach Fernhandel. Die Menschen sprechen über Preise, Qualitäten, Lieferwege – und über Gott, der hier in Form einer Kirchenburg Präsenz zeigt. Die Kirche bietet Schutz und Rhythmus; rundherum entstehen Werkstätten, in denen man Handwerk nicht nur ausübt, sondern perfektioniert. „Made in Ahlen“ ist noch kein Label, aber es fühlt sich schon so an.

Natürlich ist nichts linear. Das Wetter patscht dazwischen, die Ernten diskutieren mit dem Himmel, und die Wege sind mehr Versprechen als Garantie. Doch gerade in dieser Unsicherheit glimmt das Ahlener Talent: improvisieren, vernetzen, geduldig größer werden. Zwei, drei Generationen später wird man rückblickend sagen: Hier, an der Werse, hat man verstanden, dass eine Stadt zuerst ein Treffpunkt ist – und erst danach ein Stadtplan.

Unsere Serie verfolgt dieses leise, aber entschlossene Wachstum – vom Marktgeruch der Frühzeit über Hanse-Ambitionen bis zu Mauern, Toren und Vierteln. Heute bleibt festzuhalten: Ahlen beginnt nicht mit Paukenschlag, sondern mit kluger Lage, stiller Organisation und einem Maskottchen, das beweist, dass sogar ein Fisch Karriere machen kann, wenn er Flügel hat.

Aal-Note: „Flügel lohnen sich besonders dort, wo der Weg zur Arbeit durch die Werse führt.“

Werse-Wellenbericht: „Pegel: optimistisch. Sicht: klar bis Münster. Verkehr: reger Furtbetrieb mit gelegentlichem Karrenstau.“

Museale Fußnote: Wer im Heimatmuseum vor dem Oershof steht, hört in den Balken noch das Echo der Frühzeit: Verwaltung, Handel, Handwerk – dicht beieinander, wie eh und je.